歯肉口内炎の病態

Question:原因は何ですか?

これまでに、歯肉口内炎は「尾側粘膜炎」「尾側口内炎」「リンパ球性プラズマ細胞性歯肉口内炎」など、さまざまな名称で呼ばれてきました。

近年では、「慢性歯肉口内炎(Feline Chronic Gingivitis Stomatitis)」と表現されることが一般的になっています。

動物病院を受診した猫の0.7%~12.0%に歯肉口内炎が認められたとの報告があり、数値には幅があるものの、発症率は7%前後とする論文が多く見られます。

発症年齢は平均7歳前後の中年齢と報告されていますが、私の臨床経験では1歳前後の猫にも認められることがあります。

特に若齢の場合、「若年性歯周病(若年性歯周炎)」の発症も同時にみられる傾向があるように感じています。

歯肉口内炎の原因は明確には分かっていませんが、発症には複数の要因が関与すると報告されています。例えば、飼育環境(多頭飼育)、食事、ウイルス、細菌などが挙げられます。

特にFIV(猫免疫不全ウイルス)やFeLV(猫白血病)の関与がこれまで強調されてきましたが、近年ではFCV(猫カリシウイルス)との関連も疑われています。

また、多頭飼育の猫では単頭飼育に比べて発症率が高い傾向があるとの報告があります。

実際、私の診察でも歯肉口内炎を発症した猫の多くが多頭飼育環境で飼育されていると感じています。

しかし一方で、多頭飼育が発症要因にならないとする研究報告もあり、この点についてはさらなる検討が必要です。

原因が特定されていないため、ご自身の飼育方法に問題があったのではないかと心配される飼い主様もいらっしゃいます。

しかし、現時点で明確な原因は分かっていません。

大切なのは、病気を受け入れ、適切な治療に専念することです。

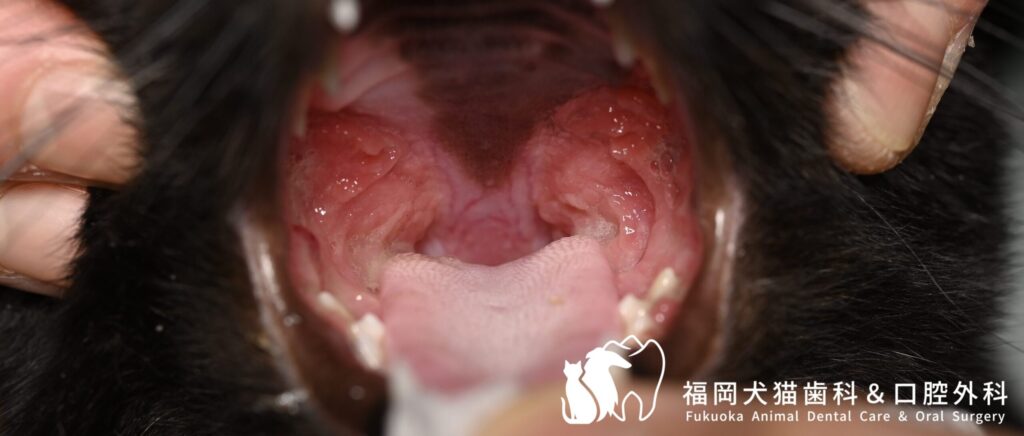

歯肉口内炎の臨床症状

Question:どのような症状がみられますか?

歯肉口内炎は強い痛みを伴う病気です。

主に「食事やあくびの際に痛がる」といった主訴で来院されるケースが多いです。

具体的には、口周りをしきりに前足で触る、フードそこぼすといった行動の変化がみられます。

これに伴い食欲の低下、体重減少、活動性の低下、流涎、口臭の悪化などがみられます。

さらに、毛繕いができなくなることで全身の毛並みが乱れ、前足や口周りが涎で茶色く汚れる症例も見受けられます。

治療選択肢は「内科治療」と「外科治療」

猫の歯肉口内炎の治療の目的は、できるだけお薬に頼らずに痛みを和らげ、食欲や体重を維持できる状態にすることです。

治療には「内科治療」と「外科治療(抜歯)」の選択肢があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

どの治療を選ぶかは、猫ちゃんの状態やご家族の考え方によって異なりますが、一般的には「抜歯」が最も効果的だと報告されています。

治療法について詳しくご説明いたしますので、ご不安なことがあればお気軽にご相談ください。

治療選択肢(内科治療)

Question:なぜ内科治療を行うのですか?

- ・外科治療前の全身状態の改善

-

歯肉口内炎の猫は、口の痛みにより食欲が低下し、体重減少や脱水がみられることが多くあります。そのため、まずは全身状態を改善するために短期間の投薬を行い、全身麻酔下での抜歯手術に備えます。

- ・抜歯直後の炎症軽減

-

抜歯後の痛みや腫れを抑えるため、短期間の投薬を行います。

術後経過が良好であれば長期間の投薬は必要ありません。 - ・基礎疾患が重度、外科治療が適応でない場合

-

すべての猫が手術を受けられるわけではありません。

状況に応じて内科治療のみを選択することもあります。 - ・Point!

-

内科治療では、抗菌薬、ステロイド、非ステロイド、シクロスポリン、インターフェロンなどが使用されることがあります。

それぞれにメリット・デメリットがあり、症状を和らげるための対処療法として行われますが、根本的な治療にはなりません。

そのため、歯肉口内炎と診断された際には、今後の治療方針について獣医師としっかり相談し、猫ちゃんにとって最適な方法を選ぶことが大切です。

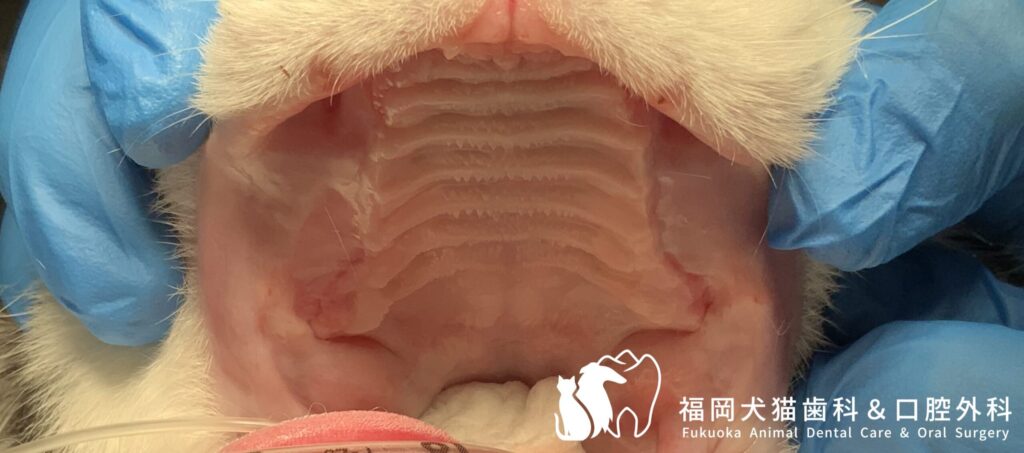

治療選択肢(外科治療)

Question:どの歯を抜歯しますか?

- 抜歯の方法には「全臼歯抜歯」と「全顎抜歯」の2つの選択肢があります。

・全臼歯抜歯 -

全臼歯抜歯は上下左右の臼歯(奥歯)を全て抜歯します。

つまり犬歯と前歯が残ります。

犬歯や切歯に強い炎症が見られる場合、これらの歯も部分的に抜歯を行うことがあります。

また、歯周病や吸収病巣などの歯科疾患が併発している場合も抜歯が必要です。

そのため、全臼歯抜歯を予定していても、最終的に全顎抜歯となることもあります。 - ・全顎抜歯

-

全顎抜歯は、上下左右のすべての歯を抜歯します。術後は歯が1本もない状態です。

上顎犬歯と切歯の歯肉に強い炎症が見られますが、全臼歯抜歯を行い、良好な経過が得られています。

Question:抜歯を行うと治りますか?

まず理解していただきたい点は、全臼歯抜歯を行った場合でも歯肉口内炎の改善が100%ではないということです。

猫の歯肉口内炎に対して全臼歯抜歯を行い、治療反応を評価した研究が多数ありますが、それらの研究では約70%の症例で改善が見られています。

つまり、全臼歯抜歯を行っても約30%の猫は改善しないという点について、手術前にご理解いただく必要があります。

治療反応が悪い場合には、しばらく内科治療を行い、残っている犬歯や切歯を抜歯(全顎抜歯)することになります。

しかし、残念ながら全顎抜歯を行っても約5%の猫は治療反応が悪い結果になっています。

では、最初から全臼歯抜歯ではなく全顎抜歯を行うべきではないかという疑問が生じます。

この点については明確な答えは出ていませんが、一部の論文では最初から全顎抜歯を推奨する傾向にあります。

しかし、当院では、口腔内検査で歯周病や吸収病巣が見られない症例に対しては、まず全臼歯抜歯を行い、その後の治療反応性を評価しています。

現時点では、最初に全臼歯抜歯を行った場合でも治療反応性が極端に低いと感じることはありません。

また、抜歯を行う前に長期的な内科治療(ステロイド投与)が行われた症例では、抜歯後の治療反応性が悪化する可能性があるとの報告があります。

そのため、歯肉口内炎と診断された場合は、できるだけ早期に抜歯を行うことが重要です。

抜歯を行うメリットは完治の可能性があるということです。

デメリットとしては全身麻酔が必要な点と、全臼歯抜歯の反応が悪い場合は再度手術が必要になることです。

Question:抜歯後、フードは食べれますか?

多くの猫は、問題なくドライフードを食べることができます。

術後1ヶ月および3ヶ月の再診時には、体重が増加していることが多いです。

ただし、フードの食べが悪い、痛がるといった症状が残る場合、全臼歯抜歯の反応が不十分である可能性があります。

その場合、歯肉口内炎以外の疾患も考えられるため、追加の検査が必要です。

治療方針について

歯肉口内炎は非常に対応が難しい病気の一つです。

治療法としては抜歯が推奨されていますが、100%完治するわけではありません。

しかし、抗生剤やステロイドに頼り続ける生活には大きなデメリットがあります。

内科治療のメリット・デメリット、外科治療のメリット・デメリットをそれぞれ理解した上で、治療方針を決定することが重要です。

すべての詳細をここで述べることはできませんが、当院では初診時に治療選択肢について丁寧にご説明させていただきます。

引用

「FELINE DENTISTRY Second Edition, Jan Bellows, WILEY Blackwell」を参考にしています。