猫の吸収病巣

猫の代表的な歯科疾患のひとつに「吸収病巣(Tooth Resorption)」があります。

この疾患は、「破歯細胞性吸収病変」や「ネックリージョン」と呼ばれていました。

しかし、現在では「吸収病巣(Tooth Resorption)」という名称に統一されました。

猫の歯牙疾患は歯周病だけではありません

原因・病態について

この疾患は、破歯細胞(歯を吸収する細胞)によって、歯の硬組織が徐々に失われていく病気です。

「歯が溶ける」と聞くと虫歯を連想する方も多いと思いますが、虫歯と吸収病巣は全く異なる病態です。

原因は完全には解明されていませんが、慢性炎症や口腔内細菌の関与、栄養(特にビタミンDの過剰摂取)など、複数の要因が関係している可能性が示唆されています。

しかし、これらはいずれも仮説段階であり、明確な原因は不明です。

吸収病巣は稀な病気ではなく、有病率は25〜75%と報告されており、多くの猫で発症していることが分かっています。

発症年齢は4〜6歳が多いとされますが、2歳程度の若齢猫で見られることもあります。

また、性別・避妊去勢の有無・歯肉炎(歯周病)の存在は、発症リスクに関連しないと報告されています。

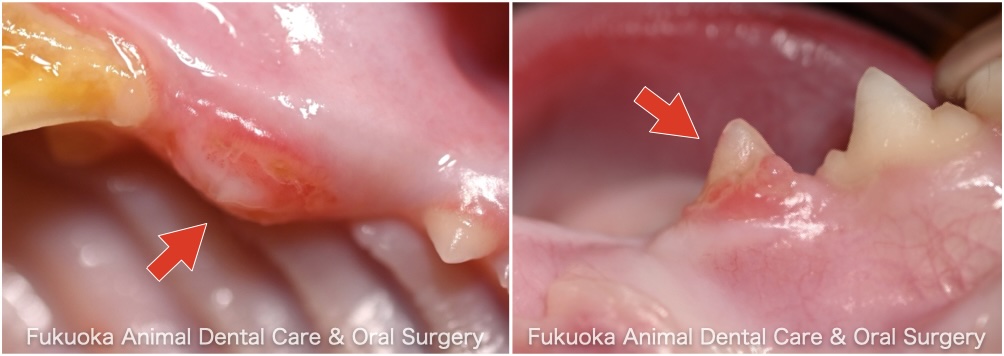

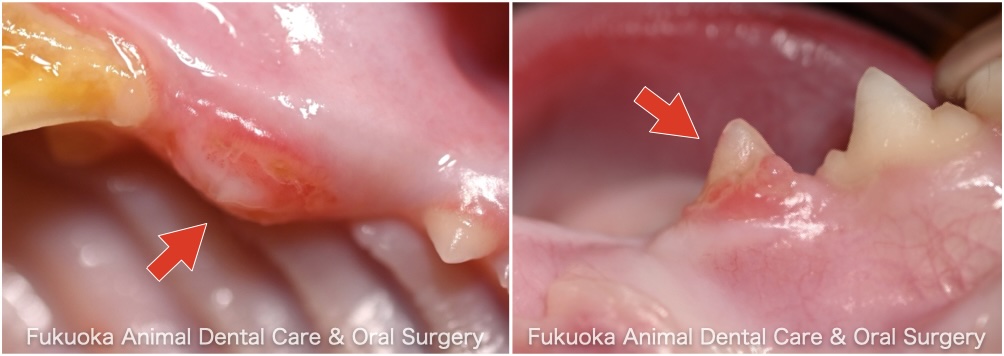

さらに、吸収病巣は発生しやすい部位があり、特に下顎第3前臼歯(下顎の犬歯のすぐ後ろの歯)での発生が多いと報告されています。

当院でもこの部位に明らかな吸収病巣を認める猫が多く、続いて上顎の臼歯や犬歯での発症が多く見られます。

決して珍しい病気ではありません

猫の吸収病巣の症状

猫の吸収病巣は、痛みや違和感を感じている可能性が高いです。

この痛みによって、以下のような症状が見られることがあります。

・口を痛がる、口周りを気にする

・活動性の低下

・食欲の低下、かたいフードを避ける

・よだれが出る、出血がみられる

・歯ぎしりをする

・毛づくろいの回数が減る

これらの症状は吸収病巣に特有のものではありません。

そのため、症状が見られないからといって、吸収病巣がない・痛みを感じていないとは限りません。

また、猫は痛みを隠す傾向があり、見た目だけでは判断が難しい動物です。

口の異常や違和感を感じた際は、早めに動物病院を受診することをおすすめします。

症状がなくても注意深く評価を行なうことが重要です

吸収病巣を診断するために必要な検査について

全身麻酔下での口腔内検査が必要です。

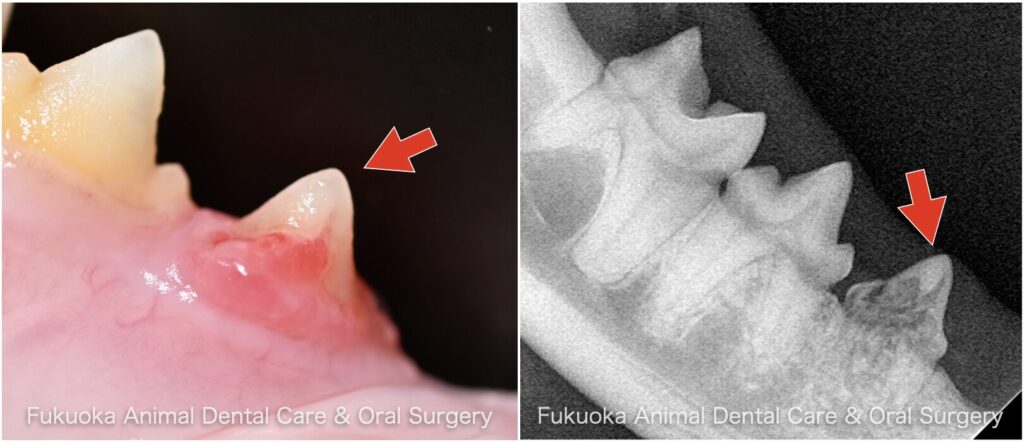

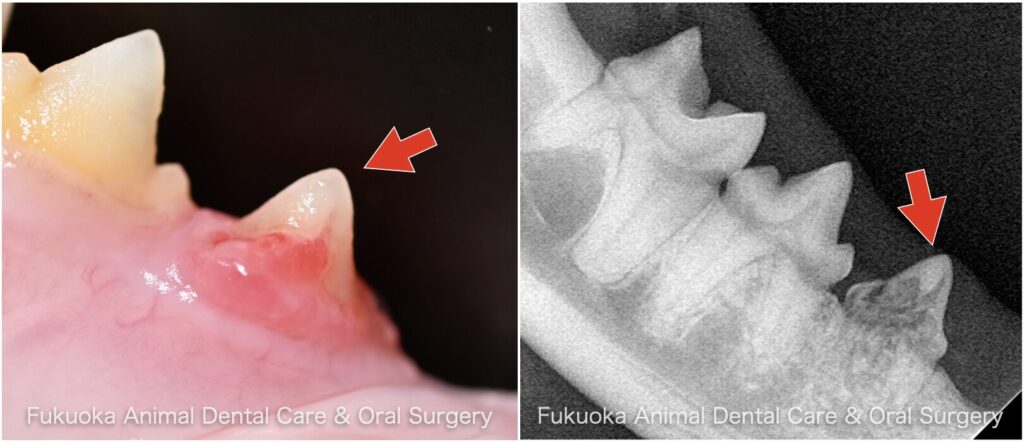

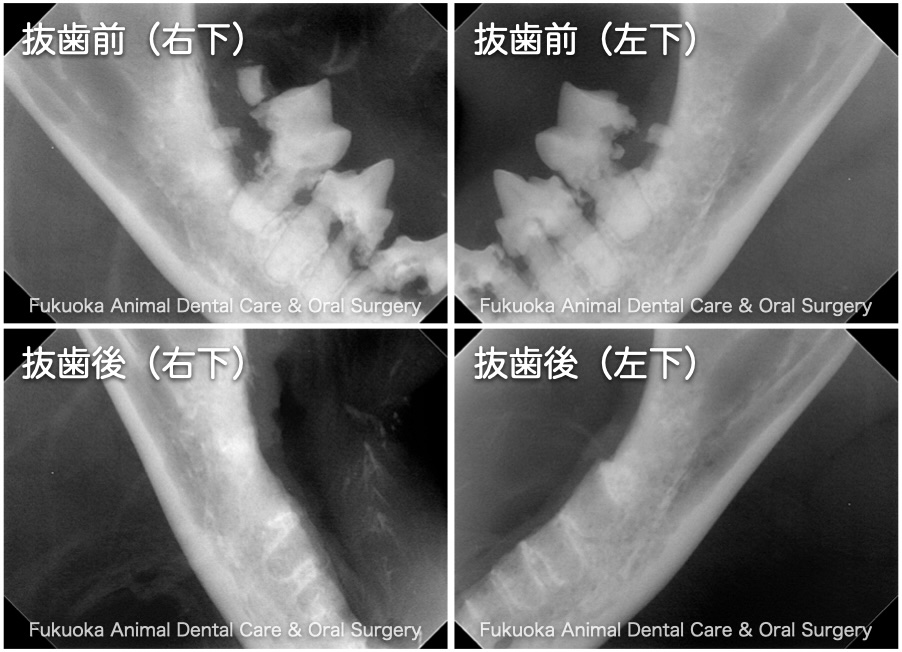

まず探針を用いて歯冠部分の凹凸や欠損を確認しますが、歯根や歯の内部に発生する吸収病巣は肉眼だけでは見つけることはできません。

このため、歯科用レントゲン検査が診断に不可欠です。

報告によると、吸収病巣は肉眼所見のみで検出できる割合が36%であるのに対し、歯科用レントゲンを用いた場合には79%まで検出率が上昇します。

さらに、人の歯科医院に設置されているコーンビームCT(CBCT)では、検出率が99.5%に達するとされています。

また、獣医歯科学の参考書にも、歯科レントゲンによる評価ができない場合では、評価が可能な獣医師に紹介し、検査と処置を行うべきであると記載されています。

歯科レントゲンによる評価と診断が必須です

治療選択肢について

治療の目的は「痛みや不快感を取り除くこと」です。

吸収病巣は進行性の病気であり、現在のところ進行を止める確立された内科的治療法はありません。

そのため吸収病巣に対しての治療は全身麻酔下での処置が必要になります。

1. 抜歯(Extraction)

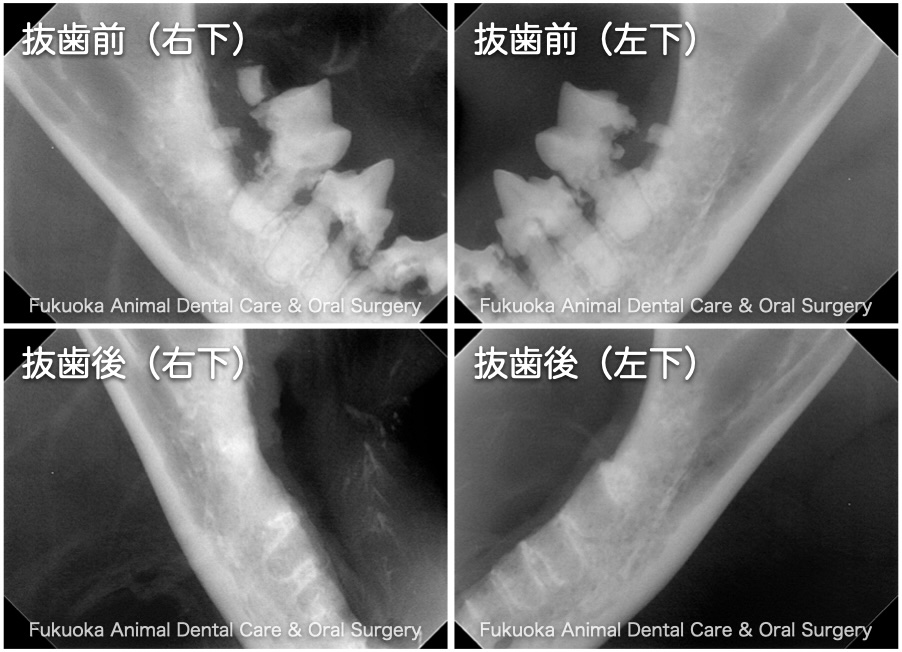

最も一般的で推奨される治療法です。

吸収病巣が進行して歯髄が露出していたり、歯冠が崩壊している場合には抜歯が第一選択となります。

抜歯によって痛みの原因が除去され、多くの症例で速やかに食欲や活動性が改善します

2. 歯冠切除(Crown amputation)

歯根がすでに歯槽骨と癒着しており、完全な抜歯が困難な場合に選択される方法です。

歯冠を歯肉縁下まで除去し、歯根は残したまま歯肉で被覆します。

この方法は、歯根吸収が進行していて、かつ感染がない場合に限って適応されるとされています

ただし、感染や炎症が存在する歯では適応外であり、慎重な判断が必要です。

3. 経過観察

初期段階で、歯冠や歯根に臨床的な影響がなく、痛みの兆候も認められない場合には、定期的な歯科レントゲンによる経過観察が選択されることもあります。

しかし多くの場合、時間とともに病変は進行するため、早期の外科的介入が推奨されます。

吸収病巣の歯は非常に折れやすいです。

確実な抜歯が求められます。

吸収病巣の術後経過について

吸収病巣と診断された歯は、残根なく抜歯することで予後は良好です。

処置時に正常と判断して残した歯も、将来的に吸収病巣になる可能性があることに注意が必要です。

そのため、残った歯についても引き続き注意深く評価を続けることが重要です。

抜歯後もドライフードを食べられることが多く、痛みや違和感が改善することで食欲や活動性が向上することを、当院ではよく経験しています。

高齢猫では、吸収病巣に加えて歯周病や歯肉口内炎を併発していることも少なくありません。

このような場合、いずれも抜歯が治療の適応となりますが、年齢や基礎疾患、麻酔リスクを考慮した上で、慎重に治療プランを立てる必要があります。

当院では、できるだけ短期間で何度も全身麻酔を行わない方針で、長期的な視点に立った治療選択肢をご提案しています。

また、高齢猫での処置が多いため、基礎疾患の有無や処置の必要性を十分に検討し、飼い主様と相談しながら治療を進めることを大切にしています。

参考文献

- 準備中