慢性潰瘍性歯周口内炎とは

犬の「慢性潰瘍性歯周口内炎」は、歯周病と似た症状を示しますが、歯石除去だけでは解決しない免疫介在性の炎症性疾患です。

見落とされやすい病気ですが、適切に診断し治療することで生活の質(QOL)を改善することが期待できます。

あまり認知されていない病気です。

慢性潰瘍性歯周口内炎の病態

この病気は、歯に付着したプラークに対して免疫が過剰に反応し続けることで、歯ぐきや口の粘膜に強い炎症や潰瘍を起こす病気です。

猫の「慢性歯肉口内炎(FCGS)」に似た病気ですが、あまり知られていない病気です

近年では、この病態を表す用語として、以前使われていた「CUPS(Chronic Ulcerative Paradental Stomatitis)」から、より正確に病変部位と病態を反映する「CCUS(Canine Chronic Ulcerative Stomatitis)」という名称に変更されました。

これは単に歯周(paradental)の問題にとどまらず、口腔粘膜の広範囲にわたって潰瘍やびらんを引き起こす炎症性疾患と発表され、より適切な病態を反映した呼称(CCUS)が用いられるようになりました。

ただし、日本語における正式な病名はまだ統一されておらず、「慢性潰瘍性歯周口内炎」や「犬の慢性潰瘍性口内炎」など、さまざまな呼称が用いられています。

慢性潰瘍性歯周口内炎の症状

慢性潰瘍性歯周口内炎は特異的な症状を示すことは少ないものの、犬の口腔内でよくみられる「歯周病」とは異なる特徴がいくつかあります。

この病気の大きな特徴は、口腔内の痛みが非常に強いことです。

慢性潰瘍性歯周口内炎の代表的な症状

- 慢性的な口腔内の痛み

- 口臭の悪化

- 流涎(過剰に「よだれ」がでます)

- 歯肉や頬粘膜からの自然出血

- 食欲の低下

- 体重減少 など

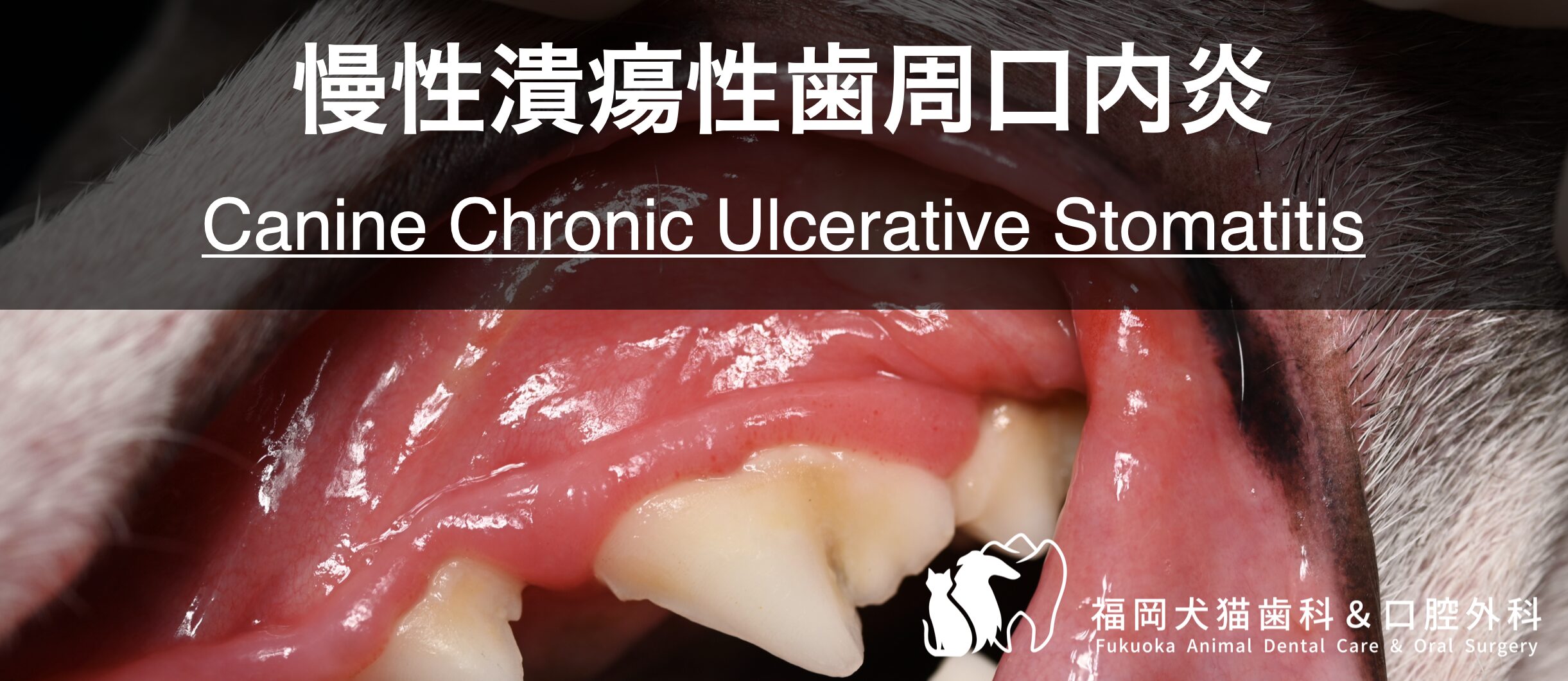

慢性潰瘍性歯周口内炎の肉眼所見

- 歯周囲の粘膜だけでなく、頬側粘膜や舌の辺縁にも炎症が潰瘍、びらん(糜爛)みられます

- 重症例では、膿と誤認される白色の塊が粘膜表面に付着することがあります

慢性潰瘍性歯周口内炎の鑑別疾患

慢性潰瘍性歯周口内炎は歯周病だけでなく、より重篤で命に関わる病気との鑑別が重要です。

特に以下の疾患は、免疫介在性疾患や腫瘍性疾患に分類されるため、早期発見・早期治療が重要になります。

- エリテマトーデス(erythematosus)

- 尋常性天疱瘡(pemphigus vulgaris)

- 水疱性類天疱瘡(bullous pemphigoid)

- 多形紅斑(erythema multiforme)

- 上皮向性リンパ腫(epitheliotropic T-cell lymphoma)

- 尿毒症性口内炎(uremic stomatitis)など

慢性潰瘍性歯周口内炎の診断方法

慢性潰瘍性歯周口内炎(CUPS/CCUS)の診断には、臨床医と病理医の連携による総合的な判断が不可欠です。

単に臨床所見(見た目)だけで診断することはできません。

まず臨床医が臨床症状と肉眼所見を丁寧に評価し、この疾患を疑うことが最も重要な第一歩となります。

口腔内の潰瘍やびらんの状態、炎症の範囲、自然出血の有無、疼痛の程度を詳細に確認し、免疫介在性疾患や腫瘍性疾患などの鑑別を行います。

しかし、慢性潰瘍性歯周口内炎の肉眼所見は、他の免疫介在性疾患(尋常性天疱瘡、多形紅斑など)や腫瘍性疾患(上皮向性リンパ腫など)と非常によく似ており、肉眼所見のみでの確定診断は困難です。

そのため、確定診断のためには病理組織学的評価が必須です。

病変部の粘膜を採取し、病理医に病理組織学的評価を行っていただく必要があります。

ここで重要なのは、病理組織学的検査の目的は、この疾患を診断することではなく、他の免疫介在性疾患や腫瘍性疾患を除外することです。

病理所見としては、粘膜の潰瘍やびらん、リンパ球や形質細胞などの炎症性細胞の強い浸潤が認められますが、この疾患特有の病理学的所見は存在せず、病理報告書に「慢性潰瘍性歯周口内炎」という診断名が付くことは稀です。

そのため当院では、この疾患を疑った場合、病理検体と併せて口腔内写真や詳細な臨床所見、症状を病理医に共有し、積極的なディスカッションを行っています。

最終的な確定診断は、病理組織学的所見と臨床所見を総合的に評価し、臨床医が行う必要があります。

病理組織学的評価も大事です。

慢性潰瘍性歯周口内炎の治療法

慢性潰瘍性歯周口内炎の治療は、基本は外科的介入が中心になります。

繰り返しますが、この病気は歯の表面に存在するプラークが原因となって発症すると考えられています。そのため原因となるプラークを除去することが最も有効な治療法と考えれれています。

まずは、スケーリング(歯石やプラークの除去)によって歯面を徹底的に清掃し、プラークの再付着が起きないように自宅での徹底したデンタルケアが求められます。

しかし、デンタルケアを行う際に口腔内の痛みを示すことがあり、デンタルケアが行えない場合も多く見受けられます。

結果としてデンタルケアが不十分な場合や、スケーリングを行っても症状が繰り返す場合には、問題となっている歯、あるいは広範囲の抜歯(全臼歯抜歯、全顎抜歯)が必要になります。

一般的に抜歯は炎症の著しい粘膜と接触する歯(特に臼歯)から行うのが効果的とされています。

また歯周炎を併発している場合には、抜歯を行います。

外科的介入について

- まずは確定診断が必要です。

- 歯石除去や抜歯といった麻酔下で行う処置が、現在もっとも効果的とされる治療法のひとつです。

- スケーリングのみではコントロールが不十分な場合、もしくは症状が一時的に良化しても繰り返す場合は抜歯を行います。状況によっては広範囲の抜歯(全臼歯抜歯、全顎抜歯)が必要です。

- 歯周炎を併発している場合は、抜歯を行います。

内科管理について

内科管理はあくまでも補助的な治療方法と考えられています。

具体的には、消炎鎮痛剤や免疫抑制剤、抗菌薬といった内服薬による管理になります。

- 抜歯後に粘膜の炎症が再燃した場合

- 高齢や基礎疾患により全身麻酔が困難な症例

- 飼い主様が抜歯を希望されない場合

近年の報告では、積極的な抜歯を行わず、内科管理によって良好にコントロールできている症例も存在しています。

当院においても、論文情報を慎重に確認しながら、外科的介入(抜歯)と内科的介入(免疫調整)の適応を症例ごとに丁寧に判断し、最適な治療法を選択する方針です。

症例1「自宅での徹底したデンタルケアで良好に維持されている症例」

症例:3歳、イタリアングレーハウンド

主訴:口腔内の痛み、食欲の低下

検査:臨床所見と病理組織学的検査により「慢性潰瘍性歯周口内炎」と診断

頬側粘膜に炎症を疑う所見が観察された

治療:プラーク、歯石の除去。自宅で徹底したデンタルケアを実施。

コメント:現在、抜歯や内服薬による治療は行わず、デンタルケアのみで良好な状態を維持できています。しかし、デンタルケアを行っていても、完全にプラークの付着を防ぐことは難しく、定期的なチェックが欠かせません。

もし再び症状が認められた場合には、全身麻酔下で歯面の徹底的な清掃(スケーリング)を行うことを検討します。

この病気は慢性疾患であるため、長期的な治療計画を立てることが重要です。

また、治療方針や経過について飼い主様と十分に情報を共有し、協力しながら管理していくことが何より大切だと考えています。

症例2「歯周炎も併発していたため、全臼歯抜歯を実施した症例」

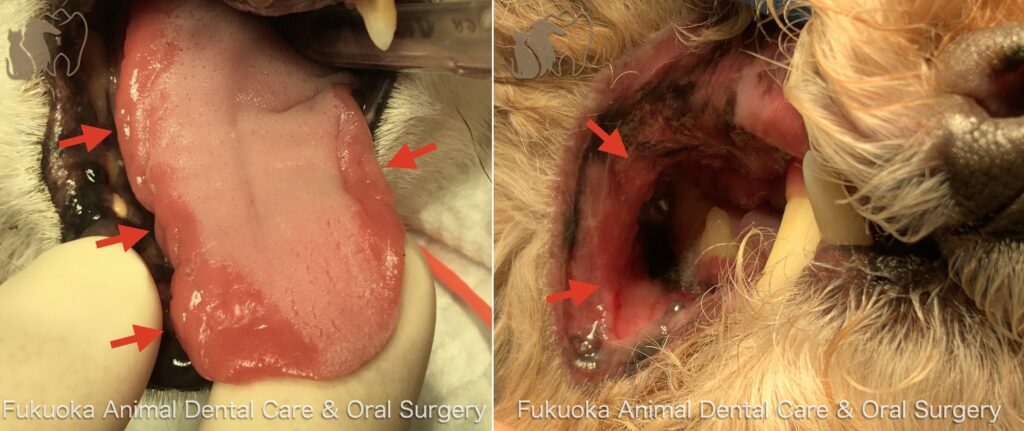

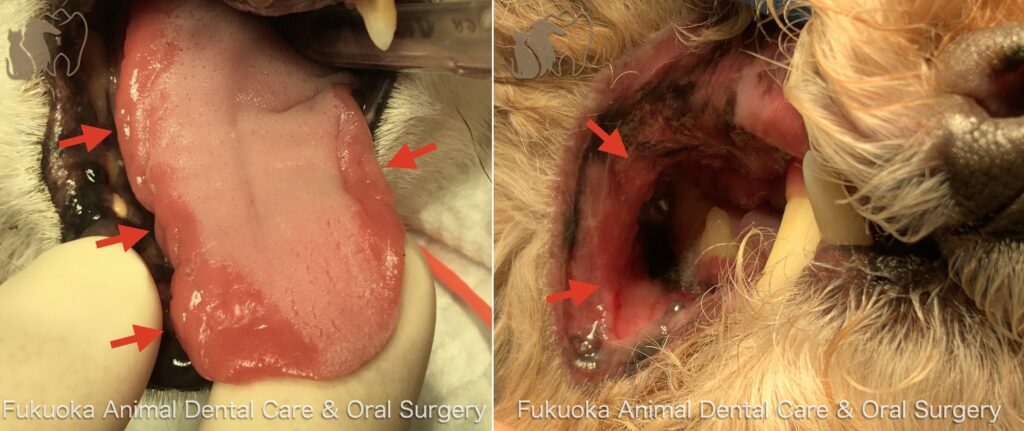

症例:12歳、トイプードル

主訴:口腔内の痛み、流涎(血液混じり)、口臭の悪化、食欲の低下、体重減少

検査:臨床所見と病理組織学的検査により「慢性潰瘍性歯周口内炎」と診断

頬側粘膜に酷い炎症が確認できました

また歯科レントゲン検査では奥歯に重度の歯周病が併発していました

治療:全臼歯抜歯(上下、左右の全ての奥歯を抜歯)を行いました

術前の写真(左)と比較すると、術後の写真(右)では、臼歯や犬歯に接する粘膜の炎症が明らかに改善しています。

コメント:今回の症例は歯周炎を伴う高齢犬であったため、全臼歯の抜歯を選択しました。

術後は内科的な治療を必要とせず、ドライフードを問題なく食べられるようになり、体重の増加も確認できました。

慢性潰瘍性歯周口内炎の予後

完全な治癒は難しく、症状の「寛解(落ち着いた状態)」を目指す病気です。

適切な抜歯を行った場合、多くの症例で症状の大幅な改善が見られますが、完全に炎症がなくなるわけではなく、軽度の粘膜炎が残ることもあります。

当院では、臨床症状が改善し、内服薬を使わずに日常生活が問題なく送れること、さらに体重の回復が認められることを治療のゴールとしています。

一方で、内科治療のみでは再発を繰り返すことが多いのが現状です。

ただし最近では、個体によっては内科治療のみで良好にコントロールできている症例も報告されています。

当院では、全身麻酔のリスクが高い場合や飼い主様が外科治療を希望されない場合に限り、内科的な管理を選択しています。

なお、慢性潰瘍性歯周口内炎に対する外科的治療や内科的管理の具体的な成功率や改善率については、現時点で信頼できる大規模な研究データはなく、限られた文献からの情報に基づいて治療を行っています。そのため、予後の予測は非常に難しい疾患です。

当院からのメッセージ

犬の慢性潰瘍性歯周口内炎は、一般的な歯周病とは異なり、歯石を取るだけでは改善しないことが多い病気です。

症状やお口の状態、全身の健康状態をよく確認したうえで、飼い主様と相談しながら治療方針を決定しています。

「痛みのない快適な生活」を目指して、できる限りのサポートを行います。

参考文献

- Wiggs RB, Lobprise HB. Veterinary Dentistry: Principles and Practice. Lippincott Williams & Wilkins, 1997.

- H Quari, et al. The diagnostic challenge of separating chronic ulcerative stomatitis from oral lichen plaque, 2015.

- JG Anderson, et al. Clinical and Histopathologic Characterization of Canine Chronic Ulcerative Dtomatitis, 2017

- KR Ford, et al.Medical Management of Canine Chronic Ulcerative Stomatitis Using Cyclosporine and Metronidazole, 2023